GREE Tech Conference 2025 ご参加ありがとうございました!

こんにちは。DevPRチームの佐島です。

10月17日(金)、グリーグループの技術チャレンジを紹介する GREE Tech Conference 2025 を、東京ミッドタウンとYouTube Liveのハイブリッド形式で開催しました。

会場や形式は昨年と同様ですが、今年もさまざまなアップデートを行いました。

本記事では、その中からいくつかの取り組みを振り返ります。

セッションの動画・スライドは公式サイトにアーカイブしていますので、ぜひご覧ください!

スタンプラリー:スナックから「パズル」へ

昨年の「スナックラリー」に代わり、今年は「タングラムパズル」を使ったスタンプラリーを実施しました。

各ブースでピースを集め、受付で配布された台座に組み合わせると、ぴったりはまる仕組みです。

タングラムパズルは、ピースを組み合わせて自由な形を作るパズルです。このピースを各ブースに散らすことで、ブースを回りながらピースを集める自然な回遊を促すことができました。

一方で、台座にぴったり収める難易度が予想以上に高く、ここは今回の反省点です。

ちなみに今回のロゴは正解例の1つで、それを見れば完成できるようになっています。

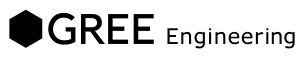

Reパズルアートチャレンジ:Re:を形にする

タングラム本来の遊び方を活かし、ピースを自由に組み合わせて オリジナルの形を作る企画「Reパズルアートチャレンジ」を実施しました。

台座に収まるデフォルトの形を Re:Design することで、「Re:」というテーマを体験してもらう狙いです。

ただ、実際にやってみると11ピース全てを使って新たな形を作るというのはかなりの難易度であることが判明しました。

#greetc #Reパズルアートチャレンジ 題名:かめ pic.twitter.com/cs97m2lT8e

— 佐島豊 (@yutaka_sashima) October 8, 2025

ルール自体はパスの裏面に記載していたのですが、難易度の高さに気づいたのはイベント1週間前。

すでに印刷が完了していました。

そのため、「1ピースからでもOK」という緩和策を追加したパネルを急遽作成することで対応しました。

しかし、ふたを開けてみると、投稿された作品は11ピース全てを使った力作ばかり!

#Reパズルアートチャレンジ #greetc ノミネート作品

体育座りで天体観測? 🔭https://t.co/Lja3APj0Md

考えないパズルhttps://t.co/S4uYRevIIQ

隙間小三角形https://t.co/Mo5SDR1paI

ヘリコプターhttps://t.co/GzQnBHusv1

サタデーナイトフィーバーhttps://t.co/uqcbDOuHis

非常口…— GREE Engineers' Life (@gree_tech) October 17, 2025

会場でもらった積み木で積み木遊びしました。たのしい。#greetc pic.twitter.com/Ib2cx6x2Av

— hole (@h013) October 17, 2025

↑立体にするという発想

体育座りで天体観測? 🔭

#greetc #Reパズルアートチャレンジ pic.twitter.com/VSpU4i93DZ— くろす (@tk__1253) October 17, 2025

↑背景込みで作品にするという発想

当初の想定を大きく超える創造力に、運営一同とても驚かされました。

昨年の課題と今年の改善

昨年は「社員が企画にあまり参加できなかった」という課題がありました。

とはいえ、手放しで喜べる状況かというと、まだ課題が残っていると感じています。

具体的には、社員がブースや謎解きなどの企画にあまり参加できていなかったという点です。

外部参加者をお迎えする立場にあるという暗黙の了解が社員の参加にブレーキをかけているような気がしています。

運営としては、外部参加者であろうと社員参加者であろうと、同じようにカンファレンスを楽しんでもらいたいので、この点については来年の宿題になったかなと思っています。

今年は次の2つの工夫で改善できました。

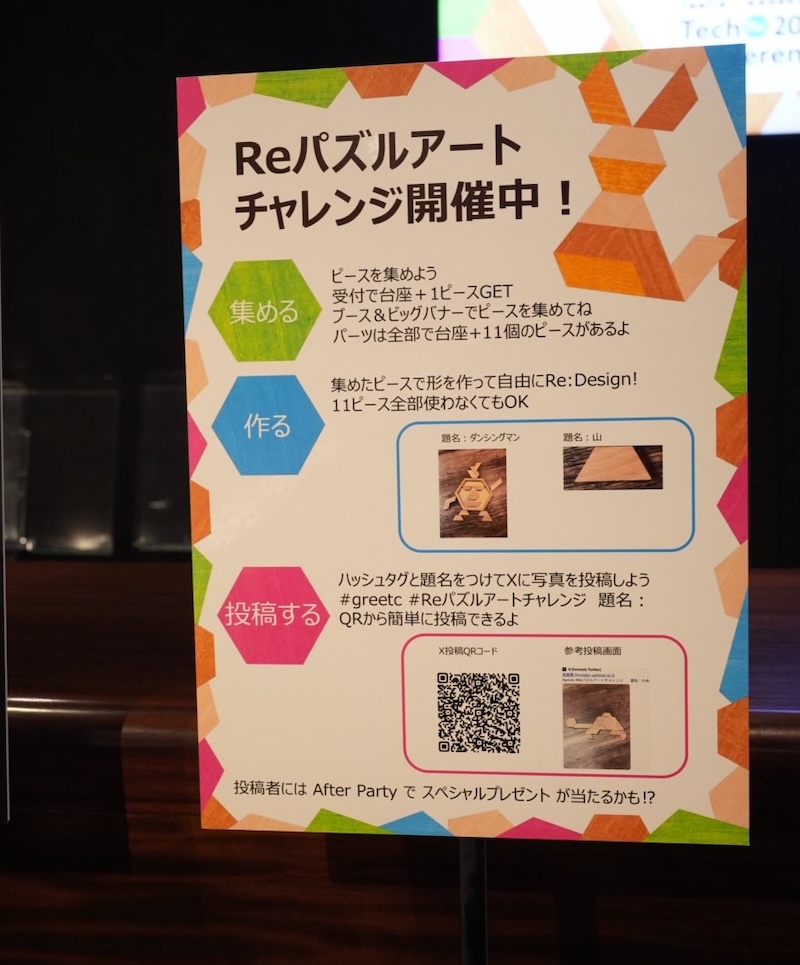

設営時間を活用

ブース対応にアサインされた社員はピースの存在を当日知ることになります。

そこで、設営中にブース担当者同士でピースを集める練習をしてもらいました。ブース対応の流れを理解しつつ、自然と回遊が発生し、開場後の社員によるブース回遊もスムーズになったと思っています。

前夜祭での周知

2日前に「REALITY Tech Community Guild」というREALITY社員が中心となって活動している社内コミュニティがGREE Tech Conference 2025の前夜祭という名目で社内LT大会を開催してくれました。

この場で、タングラムの説明やReパズルアートチャレンジの企画内容を事前告知できたのも社員の参加を促す大きな要因になったと思っています。

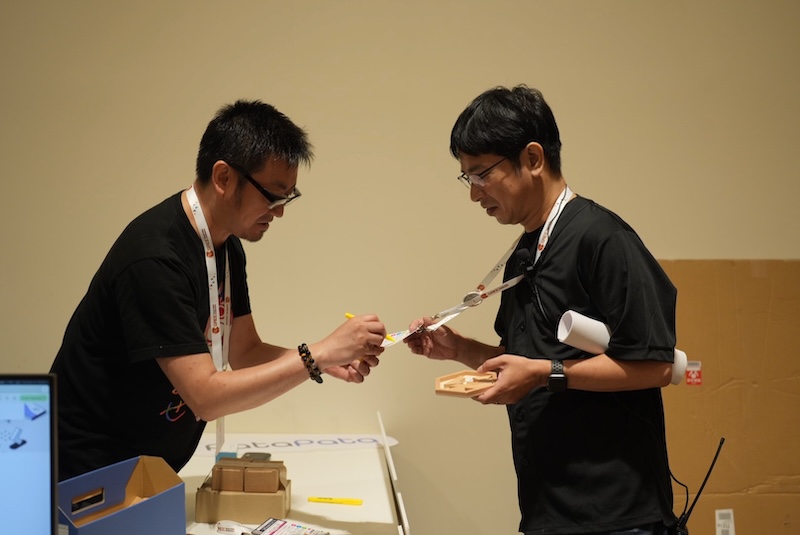

謎解き達成者バッジ:ヒントをシェアする仕組み

今年も謎解きを開催しましたが、昨年はスタッフへの質問が集中し、対応が逼迫するという課題がありました。

謎がわからない人への救済措置として運営スタッフに話しかけたらヒントがもらえますという、苦肉の策の難易度調整が、結果的に想定以上の参加者と謎解きを通じて接点を持つことに繋がりました。

イベントの後半に差し掛かるにつれ話しかけられる頻度が急増し、トラブル対応をするために廊下に出たにも関わらず、待ってましたとばかりに声をかけられ、非常に複雑な気持ちになりました。

そこで今年は「謎解き達成者にバッジを配布」し、参加者同士でヒントをシェアできる仕組みを導入。

この取り組みでスタッフの負荷分散が進んだだけでなく、参加者同士の交流も自然に生まれました。

Xでのフィードバック:3段階のリアクション

セッションへのフィードバックとして、今年からXの「いいね/リポスト/コメント」を活用しました。

僕自身カンファレンスに参加することが結構多いのですが、Ask The Speakerでスピーカー本人に深掘り質問するほどでもないが、拍手だけでは物足りない、良かったよという気持ちは伝えたい、ということがよくあります。

この気持ちを1タップで実現したのが特定のポストに対するいいねでした。

ただ、いいねは1回しか押せないので、もっと気持ちを伝えるために、リポストとコメントを追加し3段階で表現できるようにしてみました。

会場でも配信でも、さらにはアーカイブ動画でも、同じ形式でフィードバックできるのと、実装にコストがかからないので結構気に入ってます。

当日参加者が倍増

これは完全に想定外だったのですが、当日参加者が昨年の倍ぐらいに増えました。

特に広告を打っているわけでもないのになんでだろう?と思ったのですが、おそらくXでのフィードバックではないかと思っています。

本当は、フィードバック用のポストをセッション開始直前に投稿して、セッション中にQRコードを作り、セッション終わりのスライドに差し込もうとしていたのですが、ぶっつけ本番になるので諦めました。

苦肉の策で、毎日1つずつセッションを紹介する、いわゆる集客用のポストをフィードバック用のポストとして流用することにしました。

/

🎤GREE Tech Conference 2025 セッション情報1

\基調講演:今この時代に技術とどう向き合うべきか @ 藤本 真樹

参加登録はconnpassで受付中です!https://t.co/DzXcPxurzYhttps://t.co/H7SJxHBSVM#greetc

— GREE Engineers' Life (@gree_tech) September 22, 2025

参加者の皆さんが、いいねしたりリポストしたりしたポストには、意図せずconnpassへのリンクが貼られており、結果的にこれが奏功して当日参加者が増えたものと推測しています。

さいごに

「Re:」というテーマのもと、参加者同士・登壇者との「交流のタッチポイント」をどうデザインするかを意識して企画しました。

- 謎解きバッジを通じた参加者同士の交流

- Xでのリアクションを通じた登壇者とのつながり

このように昨年よりも交流を生み出す施策が増えた一方で、難易度の高さや情報伝達の課題、After Partyの混雑など、新たな反省点も見つかりました。次回に向けて改善できたらなと思っています。

最後になりましたが、会場をご提供いただいた東京ミッドタウンさま、スタッフ・登壇者・ブース担当者の皆さま、そしてご参加いただいたすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。

本当にありがとうございました!